পাঠদান-পদ্ধতি

মানবতার মহান শিক্ষক, হযরত মুহাম্মাদ (স.) বলেছেনঃ

طلب العلم فريضة على كل مسلم অর্থাৎ- জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। এই জ্ঞানার্জনের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই বরং, সত্য কথা হচ্ছে মানবের জীবন-সংগ্রামের পূরোটাই জ্ঞানার্জনের সময়কাল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সকলেই শিক্ষার্থী এবং আমৃত্যু নিজদেরকে একজন শিক্ষার্থী-জ্ঞান করে জ্ঞান-সাধনায় নিয়োজিত থাকতে হবে। কেউ যদি মনে করেন- তার অনেক কিছুই শেখা হয়েছে; নতুন করে শেখার তেমন কিছু আর অবশিষ্ট নেই-এমন ব্যক্তি অবশ্যই পৃথিবীর তাবৎ মূর্খদের অন্যতম। সুতরাং একজন আদর্শ শিক্ষকের উচিত, সর্বাগ্রে নিজেকে একজন শিক্ষার্থী মনে করা। অতপর শিক্ষার্জন ও শিক্ষা প্রদান করতে গেলে আমাদেরকে শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই কম-বেশি ধারণা রাখতে হবে। আমরা এ পর্যায়ে ইতিহাস, ভ‚গোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি, সমাজ, বিজ্ঞঅন, জনসংখ্যা-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের পদ্ধতি নিয়ে যৎসামান্য আলোচনা উপস্থাপন করছি।

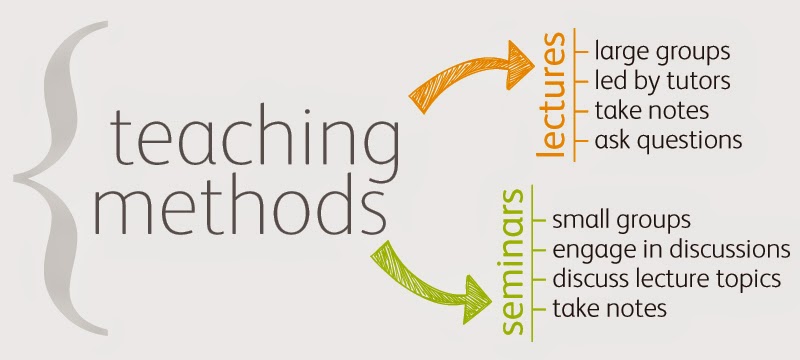

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পদ্ধতিসমূহ

শিক্ষা সীমিত কোনো গণ্ডির ভেতরে আবদ্ধ কোনো বিষয় নয়। বরং দেশ-কালের গণ্ডি মাড়িয়ে পুরো বিশ্বটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে শিক্ষা। তাবৎ-বিশ্বের জন্যে শিক্ষাদান বা পাঠদানের সুনির্দিষ্ট কোনে পদ্ধতি নেই। তবে বিশ্ব-ব্যাপী শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে মোটামুটি কতোগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) বক্তৃতা-পদ্ধতি Lecture method

(২) আলোচনা-পদ্ধতি Discussion method

(৩) সমস্যা সমাধান-পদ্ধতি Problem solving method

(৪) প্রকল্প-পদ্ধতি Project method

নিচে প্রত্যেকটা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো ঃ

বক্তৃতা-পদ্ধতি Lecture method

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কোনো নির্দিষ্ট Topic এর ওপর শিক্ষার্থীদেরকে ধারণা দানের জন্যে বক্তৃতার মাধ্যমে যদি পাঠ উপস্থাপন করেন- তাহলে শিক্ষাবিজ্ঞানের ভাষায় সেটাই হবে পাঠদানের বক্তৃতা-পদ্ধতি। শুধু আমাদের দেশেই নং; পৃথিবীর বহু সভ্যদেশে পাঠদানে বক্তৃতা-পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরে চালু আছে।

শিক্ষকের করণীয়

বক্তৃতা-পদ্ধতিতে পাঠদান-কার্যক্রম সফল করতে হলে শিক্ষককে নিম্নোক্ত গুণাবলির অধিকারী হতে হবেঃ

(ক) শিক্ষক অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন।

(খ) বিষয়বস্তুর ওপর দখল থাকবে।

(গ) চমৎকার উপস্থাপক হবেন।

(ঘ) ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি আকর্ষণীয় হবে।

(ঙ) শিক্ষাপোকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(চ) অবশ্যই পূর্বে প্রস্তুতি থাকবে।

(ছ) পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করবেন।

(জ) উপস্থাপনা সংক্ষিপ্ত, সুবিন্যস্ত ও সাজানো হবে।

(ঝ) সঠিক সময়ের মধ্যেই উপস্থাপনা সফলভাবে সমাপ্ত হবে।

(ঞ) মাসে মাসে মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়ণের উদ্যোগ নেবেন।

(ট) শিক্ষক অবশ্যই সংযমী ও মনোযোগী হবেন।

(ঠ) যদ্দুর সম্ভব সহজ করে উপাস্থাপন করবেন।

(ড) মূল বিষয়ের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

(ঢ) পাঠের বিষয়কে বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ সচেষ্ট হবেন।

বক্তৃতা-পদ্ধতির সুবিধাবলী

Advantages of lecture

method

বক্তৃতা-পদ্ধতি একটি প্রাচীন ও গতানুগতিক পদ্ধতী হলেও এ পদ্ধতির কতিপয় উপযোগিতা রয়েছে। যেমন-

(ক) একসঙ্গে অধিক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদান করা যায়।

(খ) স্বল্প-সময়ে লক্ষ অর্জন করা যায়।

(গ) একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষক বিনা বাঁধায় তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হন।

(ঘ) পূর্বসূত্র বজায় রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

(ঙ) ভাষার প্রভাবে পাঠ আকর্ষণীয় হয়।

(চ) উপমা ও যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায়।

(ছ) দূর্বোধ্য বিষয়কে সহজ করে তোলা যায়।

(জ) মূল বিষয়কে সহজ করার জন্যে প্রাথমিক ধারণা দেয়া যায়।

(ঝ) শিক্ষার্থীর শ্রবণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রুত বিষয়কে অনুধাবন করার অনুভ‚তি বিকশিত হয়।

বক্তৃতা-পদ্ধতির সমস্যাবলি

Disadvantages of

lecture method

(১) বক্তৃতা-পদ্ধতিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রচুর যোগ্যতা থাকতে হয়: অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরণের যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায় না, ফলে বক্তৃতা-পদ্ধতি সবসময় সফল হয় না।

(২) বক্তৃতা-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ক্রমশ একজন নিষ্ক্রিয় শ্রোতায় পরিণত হয়।

(৩) শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন এবং কর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না।

(৪) শিক্ষার্থীর মত প্রকাশের তেমন একটা সুযোগ থাকে না; এক্ষেত্রে শিক্ষার্জন সম্পূর্ণ শিক্ষক-নির্ভর হয়ে পড়ে।

(৫) শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, কৌশল ও অর্জন-ক্ষমতা কমে যায়।

(৬) বিষয়ের তাৎপর্য অনুমোধন ও বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীকে আত্মশক্তির পরিবর্তে শিক্ষকের বক্তৃতার ওপর নির্ভর করতে হয়।

(৭) শিক্ষককে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ থাকে।

(৮) শিক্ষার্থীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

(৯) পাঠগ্রহণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমে যায়।

(১০) বক্তৃতা-পদ্ধতির শিক্ষা বাস্তবের সাথে যোগাযোগ থাকে না। ফলে এ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে তেমন কোনো ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে না।

আলোচনা-পদ্ধতি

আলোচনা-পদ্ধতিও শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন কোনো নাম নয়। বক্তৃতা পদ্ধতির মতো এটাও একটি প্রাচীন পদ্ধতি। কোনো নির্দিষ্ট একটি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে স্বাধীনভাবে খোলামেলা আলোচনা বা মতামত ব্যক্ত করাকেই আলোচনা-পদ্ধতি বলে। সামষ্টিক পাঠ ও সামষ্টিক অধ্যয়নও অনেকটা আলোচনা পদ্ধতির অনুরূপ। আর পাঠদানের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে কোনো শিক্ষার্থীদের বিষয় নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীদের মাঝে সংঘটিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে শিখন-প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় সেটাই হলো আলোচনা-পদ্ধতি।

বাস্তব-প্রয়োগ

Practical application

আলোচনা-পদ্ধতিকে সফল করতে হলে সুন্দর কিছু পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। এ পরিকল্পনায় অন্তত ৩টি বিষয় থাকা দরকার।

(১) প্রস্তুতি- Preparation.

(২) আলোচনা- Discussion.

(১) মূল্যায়ণ- Evaluation.

প্রস্তুতিপর্ব

Preparation

প্রস্তুতি ছাড়া পাঠদান-কার্যক্রম কিছুতেই সফল হতে পারে না। এ প্রস্তুতি শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েরই প্রয়োজন। তবে মূল আলোচক হিসেবে শিক্ষকের প্রস্তুতি প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তিনি যে নির্দিষ্ট বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন- সে বিষয়টি তিনি নিজে হয়তো বোঝেন, কিন্তু কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে বা কোন্ পন্থায় আলোচনা উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীদের অধিক হৃদয়গ্রাহী হবে, তদ্বিষয়ে তার পূর্বপ্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষে শিক্ষককে প্রচুর পড়াশোনা ও গবেষণা করতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয়টির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি, তথ্য ও উপাদান উপস্থাপন করতে হবে। মোটকথা- বিষয়টির ওপর যদি পূর্ব থেকেই শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিত থাকে আর এমতাবস্থঅয় যদি াত সুবিন্যাস্ত উপায়ে মনোবিজ্ঞান সম্মত পন্থায় উপস্থাপিত হয় তাহলে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া সফল হবে।

আলোচনার-পর্ব

Discussion

মূল্যায়ন হলো আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদানের সর্বশেষ অঙ্গ। যে সুনির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছবার জন্যে আলোচনা শুরু হয়েছিলো- সে লক্ষ্য কতটা অজিত হলো- তা উপলব্ধির জন্যে মূল্যায়ন অপরিহার্য।

আলোচনার প্রকারভেদ

Different types of discussion

আলোচনা-পদ্ধতিতে পাঠদানের কতোগুলো প্রকার হতে পারে। যেমন-

(১) ঘরোয়া আলোচনা-Informal or table discussion.

(২) দলগত আনুষ্ঠানিক আলোচনা-Formal group discussion.

(৩) প্যানেল আলোচনা-Panel discussion.

(৪) গোলটেবিল আলোচনা-Round table discussion.

(৫) সিমপোজিয়াম-Symposium- এবং

(৬) সেমিনার-Seminar- ইত্যাদি।

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

Advantages of discussion method

(১) আলোচনা-পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল হতে শেখায় ও চিন্তাশীল করে।

(২) এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী সত্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

(৩) শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কেই পূর্ব-প্রস্তুতি নিতে হয়-ফলে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে।

(৪) অর্জিত জ্ঞান যাচাই করার সুযোগ পাওয়া যায়।

(৫) অজ্ঞাত বিষয়গুলো জানা-শোনার জন্যে অধ্যয়নের সুযোগ পাওয়া যায়।

(৬) ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়।

(৭) ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়; বস্তুনিষ্ঠ বিষয়ে আলোচনা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৮) মনের চিন্তাধারাকে সুবিন্যাস্ত উপায়ে প্রকাশ করা যায়।

(৯) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

(১০) শিক্ষক শিক্ষার্থীর মননশীলতার দিকে খেয়াল রেখে মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থায় পাঠদান করতে পারেন।

(১১) আলোচনা-পদ্ধতি শিক্ষার্থীর দেহ ও মনকে স্বর্ণালী বিনির্মাণের দীক্ষা দান করে।

(১২) দলগত ঐক্য তৈরি হয়।

(১৩) শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়- ফলে অধ্যয়ন বৃদ্ধি পায় ও মেধার বিকাশ ঘটে।

(১৪) শিক্ষার্থীদের পারস্পারিক সহানুভূতি ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়।

(১৫) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে চমৎকার সম্পর্ক বিরাজ করে।

(১৬) ভীতু ও লাজুক শিক্ষার্থীদের ভয় ও জড়তা দূরিভূত হয়। বলার ক্ষমতা বিকশিত হয়।

(১৭) শিক্ষার্থীদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বৃদ্ধি পায়।

(১৮) সঞ্চিষ্ণুতা, ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

(১৯) যুক্তি প্রদর্শন ও যুক্তি খণ্ডনের ক্ষমতা অর্জিত হয়।

(২০) নতুন নতুন তথ্য ও ধারণা লাভ করে নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

আলোচনা পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ

Disadvantages of discussion method

(১) আলোচনা-পদ্ধতি সফল করতে হলে দক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়; যা অধিকাংশ সময় পাওয়া যায় না। ফলে আলোচনা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

(২) আলোচনা-পদ্ধতি সফল করার মতো দক্ষÑশিক্ষক অনেক সময় পাওয়া যায় না; ফলে শিক্ষা-কার্যক্রম সর্বোতোভাবে সফল হয় না।

(৩) নিয়মমাফিক পাঠদান ও পাঠ-গ্রহণ-প্রক্রিয়ার ওপরই শ্রেণিকার্যক্রমের সফল নির্ভর করে; কিন্তু আলোচনা-পদ্ধতি অব্যাহত থাকলে পাঠদান ও গ্রহণ-প্রক্রিয়া ব্যহত হয়।

(৪) আলোচনা-পদ্ধতিতে সকলকে আলোচনার সুযোগ দিতে হয়। ফলে এ পদ্ধতিতে অধিক সময় ব্যয় হয়।

(৫) আলোচনা-পদ্ধতিতে অনেক অর্থহীন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

সমস্যা-সমাধান-পদ্ধতি

Problem solving method

সমস্যা-সমাধান-পদ্ধতিও শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের অন্যতম একটি পদ্ধতি। এটি অনিবার্য কোনো পদ্ধতি না হলেও এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষক অত্যন্ত সুকৌশলে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সামনে রেখে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে কিছু সমস্যা তৈরি করে সবার অলক্ষে কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে সমস্যা সমাধানে বা প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে যায়। এভাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় পন্থায় পাঠদান-প্রক্রিয়াকে বলে-Problem solving method, বা সমস্যা-সমাধান-পদ্ধতি।

সমস্যা-সমাধান-পদ্ধতির সুবিধা

Advantages of problem solving method

(১) এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মননশীলতা ও সৃজনশীলতা প্রখর হয়।

(২) শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা যৌক্তিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) শিক্ষার্থীরা সমস্যার সাথে সাথে নিজদেরকে খাপ খাওয়াতে শেখে এবং সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জিত হয়।

(৪) পারস্পারিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা তথা সমবায়মূলক মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(৫) শিক্ষার্থীদের পরমত সহিষ্ণুতা ও মানসিক প্রসারতার বিকাশ ঘটে।

(৬) একসাথে কর্মসম্পাদনের যোগ্যতা তৈরী হয়।

(৭) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে মধুর সম্পর্ক বিরাজ করে।

(৮) শিক্ষার্থীর সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনে প্রয়াসী হয়।

(৯) শিক্ষার্থীর মাঝে সুবিচারের ক্ষমতা অর্জিত হয়।

(১০) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা ও মূল্যায়ন করতে শেখে।

(১১) তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জিত হয়।

(১২) নতুন নতুন বিষয়ে জানা যায় এবং জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

সমস্যা-সমাধান-পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ

Disadvantages of problem solving method

অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর মতো সমস্যা-সমাধান-পদ্ধতিরও কিছু অসুবিধা রয়েছে। যেমন-

(১) শিক্ষার্থীকে কর্মের প্রতি উৎসাহিত করা দরকার। কিন্তু, সমস্যা সমাধান-পদ্ধতিতে কেবল বুদ্ধির বিকাশ ঘটে; কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের মানসিকতা হ্রাস পায়।

(২) সমস্যা সমাধান-পদ্ধতিতে শিক্ষক-কর্তৃক বিষয় নির্বাচন করা হয় না। শিক্ষার্থীরাই বিষয় নির্বাচন করে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় সু-চিন্তার অবকাশ থাকে না।

(৩) এ পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষককে অধিক সতর্ক থাকতে হয়। কারণ, এ পদ্ধতিতে না পারার বেদনা থাকে; ফলে হতাশা ও পরাজয়ের গ্লানি শিক্ষার্থীকে হতাশ করতে পারে। সেজন্যে অনেক শিক্ষাবিজ্ঞানী মনে করেন- সমস্যা-সমাধান-পদ্ধতি মাধ্যমিক শিক্ষায় নয়; উচ্চতর শিক্ষায় প্রয়োগ করাই শ্রেয়।

(৪) সমস্যা-সমাধান-পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণাশক্তি মননশীলতা, ও বিচক্ষণতা বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সকল সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জিত হয় না। অথচা এই সত্য শিক্ষার্থী অনেক সময় উপলব্ধি করতেই পারে না। সে মনে করে তার সকল সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। এ ধারণা থেকে শিক্ষার্থী সমাজ-জীবনের অনেক জটিল সমস্যা সমাধানে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসতে পারে। অতএব শিক্ষককে আপন শিক্ষার্থীদেরকে একথা বুঝাতে হবে যে Self confidence ভালো; Over confidence ভালো নয়।

প্রকল্প-পদ্ধতি

Project method

প্রকল্প-পদ্ধতির উদ্ভাবক ড. কিল প্যাট্রিক। এ পদ্ধতির পরিচয় পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, -বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আন্তরিকতার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশ কর্মসম্পাদনের শিক্ষাকর্মে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিকে প্রকল্প-পদ্ধতি বলে।

* আর ড. স্টিভেনসন –এর মতে, কোনো সমস্যামূলক কাজ যদি তার স্বাভাবিক পটভূমিতে সার্থকভাবে সম্পাদন করা যায় তবে সেটাই প্রকল্প-পদ্ধতি।

* আমরা সহজ কথায় বলতে পারি, কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের প্রক্রিয়াকেই প্রকল্প-পদ্ধতি বলে।

প্রকল্প-পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

Advantages of project method

(১) একঘেয়েমিতা অনেক সময় পাঠদান-প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে। আর প্রকল্প-পদ্ধতি একঘেয়েমিতা দূর করে।

(২) এ পদ্ধতির পাঠদান শিক্ষার্থীদের শারিরিক ও মানসিক শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

(৩) সামাজিক গুণাবলি বিকশিত হয়।

(৪) শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(৫) আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষালাভের সুযোগ হয়।

(৬) কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্জন হয় বলে শিখনফল দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(৭) শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

(৮) জীবনের সাথে শিক্ষার ঘনিষ্ট যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

(৯) এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সার্বক্ষণিক শিক্ষাগ্রহণে সক্রিয় থাকে।

(১০) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরী হয়।

প্রকল্প-পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ

Disadvantages of project method

(১) প্রকল্প-পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে প্রচুর সময় ব্যয় হয়; ফলে অনেক সময় নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী শেষ করা যায় না।

(২) এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্জন সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল।

(৩) এ পদ্ধতি সফল করতে হলে যে ধরণের যোগ্য শিক্ষক প্রয়োজন হয়, অধিকাংশ সময় সে ধরণের শিক্ষক পাওয় যায় না, ফলে শিক্ষার্থীরাও কাঙ্খিত ফলাফল লাভ করতে পারে না।

(৪) শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জিত হয় ঠিকই; জ্ঞানার্জন সম্পূর্ণ হয় না।

(৫) পাঠ্যসূচীর অনেক কিছুই এ পদ্ধতির মাধ্যমে বাদ পড়ে যায়।

(৬) শিক্ষার্থীদের ভেতরে কখনো কখনো অবসাদ ও বিরক্তি দেখা দেয়।

(৭) এ পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীর শ্রেণির পাটগ্রহণের প্রতি অনিহা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

(৮) এ পদ্ধতিতে দলের সকলের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ জরুরী। অথচ কখনো কখনো তা হয় না। যার ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে।

সমাপনীতে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, শিক্ষার সকল পদ্ধতিতে কম-বেশি সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। শিক্ষক যদি যোগ্য ও আন্তরিক হন তবে অনেক কঠিন পদ্ধতিও শিক্ষার্থীর কাছে সহজ ও সাবলীল মনে হবে। আর শিক্ষক দক্ষ ও আন্তরিক না হলে অনেক সহজ পাঠও শিক্ষার্থীর কাছে দূর্বোধ্য মনে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকের দক্ষতা কম থাকলেও তা আন্তরিকতার কোমল স্পর্শে ম্লান হয়ে যায়। সবার ক্ষেত্রে সত্য না হলে মাঝে-মধ্যে এমন নজিরও দেখা যায় যে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ডিগ্রিপ্রাপ্তরা শ্রেণি-কার্যক্রম বা পাঠদানে অতোটা সফল হতে পারছেন না- যতোটা সফল হতে পারছেন তার তুলনায় অনেক নবীন ও কম ডিগ্রীপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষক। এর জন্যে মূলত ডিগ্রি ও অভিজ্ঞতা দায়ী নয়। বরং উপরোক্ত বক্তব্যই এর সফল অভিব্যক্তি।